Александр Семенов, Илья Герасимов: «Этот проект — наше большое дело»

Историки считают, что осознание множественности прошлого зачастую становится залогом плюрализма будущего развития. Поэтому современная дискуссия о судьбах России требует качественно нового осмысления национальной истории. Одним из ответом на этот вызов стал уникальный проект «Новая имперская история», разрабатываемый коллективом ведущих российских историков — Ильей Герасимовым, Александром Семеновым, Мариной Могильнер и Сергеем Глебовым. О сути своей работы и о новых подходах к истории России и постсоветского пространства Александр Семенов и Илья Герасимов рассказали Катерине Инноченте.

Катерина Инноченте: Как бы вы как профессиональный историк охарактеризовали здоровое отношение к прошлому?

Александр Семенов: Я бы сказал, что здоровое отношение к прошлому базируется прежде всего на критике. Критике в самом широком смысле этого слова — так же, как мы подводя итоги каждому прошедшему году, думаем: вот это удалось, вот это не удалось, в этом отношении мы остались прежними, а в этом – изменились… Критика в отношении прошлого важна принципиально — эта процедура позволяет не раствориться в нем полностью. Примеров, когда прошлое затягивает и не дает человеку возможность сделать что-то свое, отличное от того, что делали великие предки, множество. Особенно если эти предки были почти мифологическими героями — основывали государства, побеждали врагов, строили нацию… И тогда человек, принимая на веру эти мифологии основания, начинает жить в прошлом. Это особенно характерно для мифологии национальных государств, для которых эта метафора основания и своего рода запрограммированности развития – историки называют это телеологией – очень важна.

Другая, не менее опасная крайность, не считать прошлое значимым. Считать, что оно закончилось. Полагать, что события 20-летней или 10-летней давности — эпоха динозавров. А ведь для современного молодого поколения, рожденного после 1991 года, распад Советского Союза вполне сродни с Великими реформами середины XIX века. Опасно это потому, что прошлое, как сказал замечательный русский историк Василий Осипович Ключевский, «ушло, но не умело убрать за собой следов». Когда мы говорим о постсоветском периоде, о постсоветском пространстве, мы видим, что, например, изменения институтов не происходят так быстро, как нам бы хотелось.

К.И.: Даже собственные привычки менять непросто, а когда речь идет об изменении подхода…

А.С.: Да, с подходом вообще большие трудности. Мы [общество] застреваем в каких-то вещах — в сложившихся формулировках публичного языка или политического дискурса.

Возможность иного будущего прямо пропорциональна качеству исторического мышления в обществе.

Александр Семенов

Для примера достататочно посмотреть на категорию национальности. Большинство людей отдает себе отчет, что эта категория коллективной принадлежности является ситуативной. Иногда более значимой категорией является гражданство. Понимание русскости в Казани должно отличаться от понимания русскости в Эстонии или в Белгороде.

К.И.: Почему?

Дело в том, что история становления категории национальности в XIX веке показывает примеры очень разного понимания содержания этой категории — от эстетической характеристики до расовой принадлежности. Несмотря на это, и в официальном, и академическом языках сплошь и рядом встречаются примеры употребления понятия национальности, приводящие к ощущению, что эта категория является не только строго обозначенной, но и абсолютно центральной, и что каждый человек, ложась спать, проверяет, какой он национальности. Создается впечатление, что национальность — это обозначение самоочевидной и внутренне гомогенной группы населения. Очень часто к этому понимаю примешивается понимание национальности как принадлежности к определенной этнической группе, созданное исключительно в рамках советской системы.

Женщина у реки Сим (часть Волжского бассейна, разлившегося в 1910 году)

Из коллекции Прокудина-Горского / Библиотека Конгресса США

К.И.: Культуролог Владимир Паперный как-то пересказывал мне типичный диалог американского социального работника с эмигрантом из СССР:

— Национальность?

— Еврей.

— Меня интересует не религия, а национальность.

— Еврей.

— Ваш родной язык?

— Русский.

— Значит вы русский.

— Нет, я не русский.

А.С.: Интересный пример, хорошо иллюстрирует тезиз. Давайте только добавим, что в другой ситуации этот человек предпочтет другое самоописание: пожилой/молодой человек, любитель искусства/болельщик «Зенита» и т.д. Давайте также вспомним, что для многих людей из постсоветской России, встречавшихся с американцами, вопрос в лоб «вы русский?» выглядел как-то прямолинейно, заставлял мыслить в исключающих категориях, многие предпочитали отвечать: «я из России». В свое время уже упоминавшийся Ключевский замечательно сказал про рост русского национализма в Российской империи: «России больше нет, остались только русские».

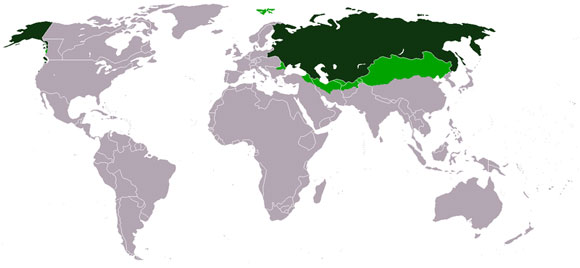

Территория Российской империи полвека до начала ее распада. Периодом распада Российской империи считается период российской истории с 1916 по 1923 (иногда по 1924) год, характеризующийся процессами образования на территории бывшей Российской империи различных государственных образований, территориальной дезинтеграцией Российской империи и её правопреемников (Российская Республика, РСФСР) и процессом становления СССР.

Возвращаясь к «здоровому», как вы выразились, отношению к прошлому, я бы, наверное, обозначил две крайности, между которыми находится поле критического размышления. Это поле позволяет увидеть себя на фоне прошлого, ведь одна из самых важных функций историка — выступать медиумом прошлого, формируя для современников зеркало, в которое они смотрелись бы и понимали, что в чем-то они уже изменились и перестали быть похожими на самих себя, скажем, 30 лет назад. Задача историков — сделать так, чтобы общество постоянно смотрело в зеркало и над собой размышляло. Например, сегодня у нас уже нет дебатов о том, предоставлять избирательные права женщинам или не предоставлять. А ведь еще сто лет назад эти дебаты были, и были довольно ожесточенными. Принято думать об истории как о государственной науке, которая расскажет нам про то, как управляли государствами в прошлом, и что мы от этого станем умнее и почерпнем для себя из всего этого какие-то уроки, переймем модели, а о функции историка как зеркала прошлого часто забывают. На самом же деле прошлое (есть такое известное выражение писателя Лесли Хартли) — это другая страна, и люди там все делают по-другому. И нам очень важно об этом помнить.

К.И.: Как часто у историков возникает или должна возникать необходимость пересматривать свои взгляды на прошлое?

Илья Герасимов: История никогда не останавливается, но при этом представления о ней могут деревенеть на годы, даже десятилетия. Прошлое просто обязано обновляться каждые десять-пятнадцать лет или хотя бы раз в поколенческий цикл: это значит, что появились новые люди, у которых возникли новые вопросы о том, как устроено общество, а прошлое — это единственная, вполне свершившаяся реальность.

И самое главное: при здоровом отношении к прошлому начинаешь понимать, что оно так же непредсказуемо, как и будущее.

К.И.: «Непредсказуемое» прошлое?

И.Г.: Прошлое актуализируется в той мере (и именно то прошлое), в какой общество сталкивается с новыми вызовами. А осознание множественности прошлого – не только множественности интерпретаций одних и тех же событий, но и множественности возможных путей развития в тот или иной момент истории – обеспечивает плюрализм развития в будущем. Если в обществе одержит верх убеждение, что вся предшествующая история вела прямиком к торжеству Римской империи, консьюмеристского капитализма или развитого социализма, кризис будущего обеспечен. Это первый ключевой момент нашего нового подхода к истории.

К.И.: Какие еще важные моменты характеризуют ваш новый подход?

И.Г.: Второй важный момент, связанный с ролью исторического мышления, — это формирование возможности представления.

К.И.: Как бы вы объяснили значение этого термина непрофессионалу, неисторику?

И.Г.: Возможность представления — способ социального мышления, выработанный в ходе осмысления прошлого. События прошлого актуальны лишь в той мере, в какой их признает таковым избирательный взгляд очередного поколения историков и их читателей, и важно не то, что было в прошлом, а как это осмысливается и описывается в настоящем. Речь идет не о прикладном конъюнктурном перетолковании известных фактов, а об умении видеть сложную социальную канву, оценивать не телеологию (т.е. запрограммированность исторического развития), а осуществленный в той или иной ситуации выбор, рассматривать логику множественных акторов исторического процесса — от «государств» и «народов» до профессиональных сообществ, женщин, детей, и т.д.

К.И.: Вы начали работать над проектом «Новая имперская история» в 2000 году. Как он развивался все эти годы?

А.С.: «Новая имперская история» — проект, связанный с изданием [на том момент нового] международного научного журнала Ab Imperio. В научную программу проекта входит переосмысление истории России и постсоветского пространства, вписывание исторического опыта России в сравнительный контекст, диалог с научными направлениями, которые определяют лицо исторической профессии сегодня. Прежде всего, это проект переосмысления роли национальной истории как базовой рамки анализа опыта прошлого и рефлексии над научным языком описания гетерогенного, сложносоставного, многовекторного прошлого. Это постоянно развивающийся проект, и сейчас мы находимся в одной из фаз его развития. Уходят какие-то старые вопросы и появляются новые, поэтому я бы сказал, что этот проект, в некотором смысле, наше большое дело. И знаете, это честный проект — у нас были и заблуждения: когда-то мы начинали с категории национальности и думали, что это базовая категория для постсоветского пространства и его истории. А потом оказалось, что картина намного сложнее… А в 2000 году некий коллектив – назовем его коллективом единомышленников – просто осознал, что накопилась определенная сумма вопросов, требующих новых ответов и новых подходов к тому, как давать эти ответы. Так и родился наш проект.

К.И.: Каких тем касались эти неотложные вопросы прежде всего?

А.С.: Истории империи, истории национализма, истории национальных идентичностей, прошлое исторически сформировавшихся регионов, а также проблемы истории конфессии/религии. Суммируя, я бы назвал это проблемами различия и разнообразия в прошлом России.

К.И.: Почему вы посчитали ключевыми именно эти вопросы?

И.Г. Нельзя представить себе плюралистическое общество будущего, не научившись различать в прошлом своей страны социальные и культурные уклады, не знавшие четких и однозначных этнических, конфессиональных, языковых иерархий. Нельзя построить демократическое общество, не поняв, как развиваются стихийные процессы социальной самоорганизации, пусть даже в рамках принципиально недемократического, «самодержавного» режима. Нельзя научиться толерантному отношению к другому, если нет опыта раздумий о том, что столетие или два назад все люди были «другими» друг для друга, вне привычных нам гомогенизирующих рамок «нации»: «русский» крестьянин был чужаком «русскому» же дворянину, помор не понимал языка курского жителя, старообрядцы не могли венчаться с православными, не говоря уже о других конфессиях и т.п.

Статистика Российской империи на 1912 год

Нельзя представить себе открытое миру современное общество, не задав себе вопроса о том, как и почему рождались изоляционистские версии прошлого («Москва — Третий Рим», «Евразия») и не задумавшись серьезно о сравнительном и глобальном контекстах истории России.

Кроме того, первостепенным вопросом для нас тогда был вопрос о формулировках — ведь в 1991 году историки фактически оказались без названия того предмета, который они изучают.

К.И.: В том смысле, что перестали понимать, как называть эту страну?

А.С.: Писалась история России, но очень часто она подменялась русской историей. Вспомните хотя бы смешные названия диссертаций, типа «История России в 30-е годы XX века». Какой России?! О чем мы говорим? Ведь говоря об истории России, накладывая на прошлое современные границы России и современное понимание того, что есть Россия, мы тем самым полностью разрушаем исторический контекст – экономику, политику – гораздо более сложного государственного и социального пространства.

К.И.: Безусловно. И никуда не денешься от этой общности исторического контекста, даже когда есть конфликты. Как с Грузией, например.

А.С.: Именно. Особенно, когда есть конфликты — их просто невозможно понять будет. Понять их остроту, направление и форму, которую они принимают. Все это невозможно понять, если не смотреть шире, на весь контекст. Не рассматривая точки сближения и расхождения, считая, что все счастливо жили на своих маленьких островах национальных государств и в национальных прошлых, будет просто не понять, откуда конфликт взялся.

К.И.: Книгу, которую вы и ваши коллеги выпустили на промежуточной фазе проекта, называлась «Новая имперская история постсоветского пространства». Как бы вы определили это пространство?

А.С.: Постсоветское пространство — это территории, которые на протяжении XVII-XVIII веков оказались под контролем Российской империи, после чего прошли долгий совместный путь, отчасти будучи собраны в новом Советском Союзе. Через распад 1991 года они тоже прошли вместе.

Вопрос о том, как называть изучаемый нами предмет, был ключевым: «История Московии»? «История России»? «История Российской империи»? «История Советского Союза»? Мы посчитали, что правильнее всего будет назвать это государственное пространство империей. Это компромиссная формула, но тем не менее.

Да, империя откуковала, и там, где мы

Родились, совершенно другие страны уже,

Это мне не строкой, а осокою — по душе,

Это мне не оскомина от незрелой хурмы.

Там уже не цветёт на каштанах русская речь,

И по-русски уже не говорит инжир...

Некрасиво грустить, что распался имперский мир,

Но и чувством распада немыслимо пренебречь.

Инна Лиснянская, 2001 г.

К.И.: Почему вы выбрали именно термин «империя»?

А.С.: Что касается самого термина, то тут даже не настолько важно, что Российская империя называлась «империей». Важно другое: категория империи как исторический термин содержит в себе два основных признака.

Признак первый: империя — это прежде всего история господства и конфликта. История насилия, история завоевания. Экспансия империи могла быть мирной или не очень мирной. Конфликты рождались, как в ходе экспансии, так и после нее. Мы же не хотели писать историю империи, как было принято в Советском Союзе — по модели «дружбы народов» и т.д.

Признак второй: империя — это всегда разнообразие. Это всегда пространство, в котором есть разные разные религиозные группы, языковые группы, этнические группы, и не только они. Это еще и сложное устройство социального порядка, когда какие-то культурные отличительные признаки транслируются в признаки социальной группы, и наоборот.

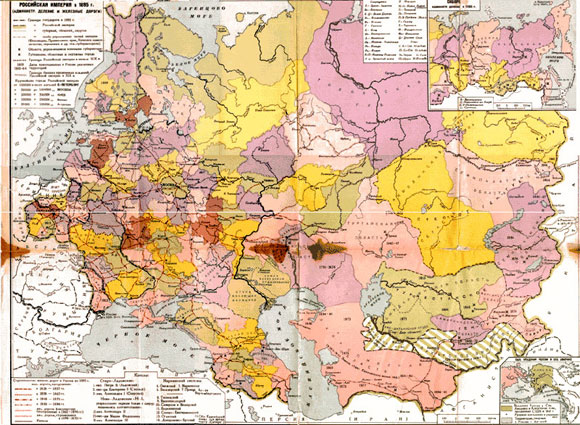

Российская империя в 1895 году

К.И.: Империя — это ведь не исключительно российский опыт, это опыт еще и колониальных империй: священной Римской, Германской, Британской…

А.С.: Конечно. И мы ставим себе задачу проведения параллелей и выяснения специфики исторического опыта континентальных империй. Сеймур Липсет замечательно сказал, что тот, кто знает одну страну, не знает ни одной страны. А именно: сравнение — это базовая аналитическая операция для социальных наук, для истории в том числе. Поэтому если вы хотите понять одну страну, ее надо, как минимум, сравнить с другой. Увидеть и выделить особенное, отличное или, наоборот, общее. Что касается опыта колониальных империй, то здесь западными историками накоплен значительный багаж, создана традиция постколониальных исследований, которые стали важной инновацией в сфере социального и гуманитарного знания. А в сфере исследований Российской империи мы находим либо простое копирование модели постколониальных исследований, либо полное игнорирование этой модели. Нам же интересно понять, что опыт изучения Российской империи может дать для теоретического осмысления мирового опыта империй.

Не стоит забывать и о том, что империи — это формы социально-политического уклада, существовавшие в истории гораздо дольше, чем национальные государства. Последние рождались, скорее, как красивые и весьма влиятельные идеи: например, в Великую французскую революцию можно было такой идеей заразиться… Модель гомогенного национального государства всегда оставалась идеалом и направлением политики, но не находила буквального воплощения в реальности. В России историки изучают историю европейских национальных государств XIX века, но часто забывают, что никакой Англии в то время не существовало — существовала Британская империя. И находилась она не только в Европе, но и в Америке, в Юго-Восточной Азии и т. д.

К.И.: Что касается постсоветского имперского пространства, то, наверное, на нем, кроме ярко выраженных конфликтов и насилия, возникали и возникают еще и другие сложные парадоксы и противоречия?

А.С.: Самое интересное, что эти парадоксы и противоречия далеко не всегда были такими, какими они представляются на наш современный взгляд. Возьмем, к примеру, восстания 1830 и 1863 годов. С современной точки зрения, может показаться, что это этнический конфликт между поляками и русскими. Но в контексте того времени это был более сложный конфликт: логика исторического воспоминания об исторической Польше (не путать с так называемой этнографической Польшей) сталкивалась с логикой имперского суверенитета (не путать с логикой русского национального государства). В этом конфликте оказывалось всегда больше двух сторон, и раскладывался он по границам сословным (шляхта-крестьянство) и конфессиональным, а не только по этническим. Для описания этого контекста в нашем проекте принята формула: неравномерное разнообразие. Современная историография чаще всего опирается на представление об однопорядковом разнообразии: вот — русские, вот — поляки, и эти две этнические группы между собой что-то не поделили. А что, если туда примешивается еще и социальный фактор? Что если категории польскости и русскости не были в то время похожи на современное понимание этих категорий? Не рассмотреть этот вариант значит упростить картину исторического прошлого.

К.И.: В СССР вообще бытовала упрощенная схема рассмотрения общества.

А.С.: Эта упрощенная схема — результат воздействия дискурса национализма. Того самого представления об Англии на островах, которая вроде бы и не имеет никакого отношения к мировой Британской империи. Вы посмотрите на типовые исторические карты: на карте Западной Европы XIX века есть Англия, но нет Британской Индии, есть Франция, но нет Алжира.

Вот вы говорите: трезвый взгляд на историю. Да, трезвый. И, конечно, с одной стороны, империя — это всегда экспансия, насилие, всегда эксплуатация ресурсов для достижения того, что Никколо Маккиавелли очень точно назвал grandezza.

К.И.: Grandezza, да. Красивое слово. По-русски — величие, величественность.

А.С.: Но, с другой стороны, думать, что внутриимперские конфликты точно воспроизводили карту этнических конфликтов и трений XX века — это анахронизм. И здесь мы с коллегами тоже выступаем за трезвый взгляд и за историческую правду. Поэтому, если исторические факты говорят нам о другом, а именно: о том, что динамика отношений в имперском пространстве складывалась более сложно, то мы и будем говорить именно о такой сложной картине отношений. И это тоже есть то, что вы назвали здоровым отношением к истории. Мы не пытаемся подверстать исторические сюжеты под модель, которую было легче использовать в современной политике памяти — для придания той или иной группе определенного образа.

К.И.: Придание той или иной группе определенного образа — это же любимый прием политиков. Так же, как упрощения и обобщения.

А.С.: Да, а ведь простота иногда хуже воровства.

К.И.: Считаете ли вы, что функция историков еще и в том, чтобы оградить обывателя от исторической демагогии современных политиков?

А.С.: Наверное, нет. Это все-таки больше функция прессы, СМИ.

К.И.: Тогда что больше всего волнует историков в своей работе? Вот вас конкретно.

А.С.: Меня и моих коллег очень волнует господство современных представлений о мире — представлений, основанных на допущении (причем, на допущении не всегда осмысленном), что нация [национальность, этническая группа] является естественной рамкой социального объединения людей. Тенденция так мыслить — феномен универсальный, характерный не только для России и не только для постсоветского пространства. Это мировая тенденция.

К.И.: И как историки с нею борются?

А.С.: В рамках проекта «Новой имперской истории» мы предложили такую рабочую категорию: релятивизация.

К.И.: Что этот термин обозначает?

А.С.: Я бы выделил два уровня релятивизации:

Первый — релятивизация гегемонов, т.е. давлеющего над нами, господствующего языка, или, как говорят историки, нарративов, которые мы для себя не до конца осмысливаем критически, потому что господствующий язык постоянно подсказывает нам определенную картину мира и его генеалогии, т.е. прошлого. Релятивизируя эти гегемоны, мы начинаем отдавать себе отчет, на чем строится наша картина мира и общества. Например, мы привыкли полагать, что для описания крестьянства мы можем использовать национальные категории: скажем, русское крестьянство. Если не подходит «русское», мы подставляем другое прилагательное этого же рода — «украинское». А что если сама категория национального не подходит для адекватного описания этой социальной среды и ее самопонимания? Что если сами крестьяне понимали себя локально («тутошние мы»), не мыслили себя в абстрактных категориях национального сообщества или большого исторического региона? Вводя категорию локальности, мы ставим под сомнение самоочевидность и всеприменимость господствующего языка национальности.

Второй — возрождение истории как науки о человеке. Парадокс: каждый человек, живущий в современном обществе, прекрасно отдает себе отчет в том, что он одновременно вписан в несколько разных контекстов, в которых играет несколько разных ролей. Каждый из нас ситуативно предстает то в одной, то в другой роли.

К.И.: Например, сейчас я журналист, который берет у вас интервью, но в другой плоскости я еще и женщина, и мать, и дочь, и консьюмер… Так?

А.С.: Да. Но парадокс в том, что когда мы обращаемся к истории, понимание этой мозаичности пропадает. Такое впечатление, что в истории действуют одни манекены. Или макенены-перевертыши. Взять хотя бы отношение к Екатерине II: она или Великая, или распутная женщина, то она немка, то матушка-императрица. Т.е. возникают предельно упрощенные схемы. Релятивизация означает возвращение истории к ее предназначению: рассказать о человеке в контексте прошлого, во времени и в пространстве так, чтобы он представал полноценным человеком — многогранным, парадоксальным, сложным, не всегда логично поступающим.

К.И.: Начав мыслить таким образом, пересматриваешь свое отношение ко многим историческим личностям.

А.С.: Естественно. Что, конечно, не означает отмены какого-то суждения. Но если мы будем помнить, что все исторические персонажи были человеческими существами, мы будем более адекватно выносить наши суждения. У нас будет более адекватный материал для того, чтобы отдать себе отчет в этой неоднозначности нашего прошлого.

Осознание множественности прошлого – не только множественности интерпретаций одних и тех же событий, но и множественности возможных путей развития в тот или иной момент истории – обеспечивает плюрализм развития в будущем.

Илья Герасимов

К.И.: Расскажите об авторском коллективе вашего проекта.

А.С.: Наша группа — это исследовательский коллектив, который занимается в основном второй половиной XIX – началом XX века. Это Марина Могильнер, Сергей Глебов, Илья Герасимов и я. Мы состоим в редакционном коллективе журнала Ab Imperio. У нас есть собственные исследовательские проекты, но есть и общий проект, о котором я уже кратко рассказал. Издание журнала и проведение исследовательских проектов позволило нам в общении с коллегами, в спорах с ними, с постоянными авторами журнала и его читателями сформулировать актуальные, на наш взгляд, вопросы интерпретации российского прошлого и, кажется, нащупать ответы, объяснения вопросов российской истории. [Краткие биографии ученых можно прочитать здесь — прим. ред.]

К.И.: Почему вы начали свою коллективную работу именно с изучения и пересмотра этого периода? Для этого была особая причина?

А.С.: Это было очень интересное, динамическое общество: в нем происходили большие перемены, старое наслаивалось на новое. Контекст разнообразия, несовпадения особенно характерен для этого периода развития Российской империи. И когда в 2000 году мы запускали первую книгу проекта, нам очень важно было сфокусироваться именно на таких моментах разрыва, на моментах радикального изменения, когда общество делает рывок вперед, при этом что-то оставляя в прошлом — какие-то устоявшиеся поведенческие модели, институты, определенные формы ума, механизмы мышления.

К.И.: Авторы Ab Imperio — это люди, мыслящие с вами в одном направлении?

А.С.: Скорее, задающие вопросы сходным образом. Например, когда мы говорим о власти в XVIII или XIX веке, то никто из нас не думает, что этот вопрос можно изучить исключительно в архиве Санкт-Петербурга или, может быть, Москвы, то есть там, где были сосредоточены архивные хранения центральных органов управления страны. А не полагаем мы этого потому, что понимаем, что в Российской империи существовала особая структура управления, и поэтому принципиально важно знать, что находится в архивах Казани, Вильнюса и Тифлиса. Оттуда предстает совершенно иная картина (в том числе и децентрализованная, и парадоксальная) системы имперского управления и общества.

Старинный дом в скале на левом берегу Куры, Тифлис, ок. 1910 г.

Коллекция Прохудина-Горского / Библиотека Конгресса США

Когда же мы говорим о власти, то не имеем в виду только чиновников, так как понимаем, что существовало несколько разных групп с разной степенью влияния: в шляхте, например, были носители высокой культуры. Обладала ли шляхта властью в узком политическом смысле слова? Отчасти да, отчасти нет. А вот влиянием и в каком-то смысле властью, наверное, да.

К.И.: Получается, вы пишите сложную, импрессионистическую картину обстановки страны на тот исторический период.

А.С.: Да, но наша задача не в том, чтобы эту картину написать и выставить, как музейный экспонат, чтобы люди любовались. Зарисовка — это только начальная фаза. В следующей, аналитической фазе выводится некая модель и выстраиваются попытки ее объяснения: как происходило управление, как развивались конфликты, чем объясняется динамика, какую роль сыграло, например, мощное воображение национализма.

К.И.: То есть вы сперва строите свою, во многом принципиально новую исходную базу для анализа. И не то, чтобы раньше советские историки анализа совсем не делали, но делали они его на совершенно другой базе. А если иметь две разные базы, то получишь и два совершенно разных заключения. Так?

А.С.: Да, вы это очень удачно суммировали.

К.И.: Александр, вот вы сперва учились при советской власти...

А.С.: Точнее, в период поздней «перестройки».

К.И.: ОК. Затем, впридачу к полученным в постсоветских учебных заведениях знаниям, вы получили еще и американское образование. Стало ли это иностранное образование призмой, через которую вы иначе посмотрели на историю собственной страны?

А.С.: Знаете, мы до сих пор иногда получаем публикации, в которых написано: вот N — отечественный историк, а Z — иностранный. Разделение историков по гражданству искусственное и не очень вразумительное. Тут речь идет, скорее, о разнице в школах и в традициях. Историков нужно мерить по научным школам, традициям, теоретическому багажу.

К.И.: Я именно это и имела в виду — разницу в школах. Хотелось бы понять, изменились ли ваши оценочные суждения после того, как вы получили возможность ознакомиться с другой школой, с другим подходом?

А.С.: Докторантура западного образца отличается от нашей аспирантуры. Западная докторантура представляет собой обучающий тип исследовательской школы. Она позволяет получить широкой горизонт чтения исследовательской литературы, знакомство с разными научными школами и направлениями. Для нее нехарактерно, чтобы ученик исследовал узкую тему своего научного руководителя и шел по стопам последнего, исследуя узкий аспект его большой темы.

Кроме того, для докторантуры западного образца характерна еще и междисциплинарность, и методология компаративной истории. Междисциплинарность заключается в понимании того, что историография — часть социальных наук, и невозможно представить себе сегодняшнюю историографию без новых методов социологии и антропологии. Западная школа эту подготовку дает, в то время как советская школа по понятным причинам пропустила ключевые повороты в социальных науках, когда ученые уходили от эссенциализма, от примордиализма, овладевали новыми методологиями… А методология компаративной истории разрушает изоляционизм в представлениях о прошлом, позволяет разобраться в том, что сравнивать можно, а что нельзя, что составляет единый контекст, а что — отличный, но связанный влиянием или импортом моделей.

Тот, кто знает одну страну, не знает ни одной страны.

Сеймур Липсет

Нужно сказать, что на Западе также ведутся регионоведческие исследования (area studies). Это когда специалисты по литературе, истории, политике одного региона собираются все вместе и обсуждают результаты своего исследования, сопоставляя разные дисциплины и подходы. Но лучшие представители западной историографии понимают, что помимо того, что они историки России, они еще и просто историки. Это профессия такая — историк: ты понимаешь, что нужно читать теоретические работы других историков, работы, посвящены другим странам и т.д.

К.И.: Вы этим объясняете решение делать свой журнал на двух языках — русском и английском?

А.С.: Да, это очень важно для того, чтобы сохранялось общение с историками других стран. Кроме того, английский язык — это язык международного научного общения.

К.И.: Насколько сегодня молодых людей в России интересует история своей страны, ее переосмысление?

А.С.: Я бы сказал, что возвращение событийности (что что-то происходит, меняется, что наша жизнь не движется по единственно возможной устоявшейся колее, с которой не свернуть, что есть вот такой вид экономики, такой вид общества, и это навсегда), возвращение представления о том, что это может быть по-другому, уже даже при жизни этого поколения, вернуло интерес к историчности, и поэтому студенты начали записываться на историю.

К.И.: Наверное, сегодняшние студенты внутренне догадываются о множественности прошлого?

А.С.: Да, наверное они как-то интуитивно понимают, что множественность прошлого — это и есть начинка истории. Что от Рюрика до Путина не только сверхдетерминированные нарративы, а есть возможные разные варианты прочтения, интерпретации. И мне кажется, что возвращение политики — не в узком смысле слова (одна партия победила, а другая проиграла), а в смысле общественного участия и возможности влияния на изменение курса на будущее, — рождает интерес к истории.

К.И.: Как журналист я уверена, что эти две вещи очень связаны друг с другом: когда у людей появляется уверенность в том, что их голос способен на что-то повлиять, что-то изменить, то они начинают задумываться и об ответственности, в том числе и об ответственности исторической. И о том, что они должны сделать собственный анализ положения в стране. И тут, мне кажется, становится очевидно, что невозможно сделать хороший анализ без понимания истории. Это становится очевидно даже тем, кто обычно об истории особенно и не задумывается.

А.С.: Да, безусловно.

К.И.: Поэтому я и хочу поговорить с вами об уроках истории. О тех уроках, которыми мог бы воспользоваться столкнувшийся с относительно новым вызовом народ, вышедший этой зимой протестовать против существующего положения вещей.

Карта СССР в 1950 году

А.С.: История и политическая субъектность, то, как люди выстраивают свои политические стратегии в современности, — это очень опосредованные вещи, и если они будут использоваться напрямую, то получится, как Виктор Степанович Черномырдин говорил: «Сколько не строй, а получается КПСС». А этого нам, наверное, не нужно.

К.И.: А что нужно? Вот есть реальные люди, «новые декабристы», которые вышли и будут продолжать выходить на московские и не только московские улицы. Все-таки, на какие уроки истории вы бы им посоветовали обратить внимание?

Ельцин на танке. Августовский путч. Москва, 1991 год

А.С.: Очень опосредованно, но я бы посоветовал обратить внимание на некоторые фундаментальные вещи. Например, обратиться к разнообразному историческому опыту, касающегося проблемы субьектности — посмотреть, как люди творили историю, разобраться, в чем скрыты потенциалы актуализации. Это принципиально важный сюжет: означает ли субьектность обязательное попадание в Кремль? Какая ставится задача? Сперва всеми правдами и неправдами попасть в Кремль, а вот оттуда уже мы изменим и страну, и будущее и т.д.? Но это не так. Наряду с попаданием в Кремль существуют другие формы социального действия, и мне кажется, вопреки учебникам истории люди начинают это понимать.

Еще одна важная функция истории — это предостережение.

К.И.: Чтобы не случилось головокружения от успеха?

А.С.: Да. Обязательно понимание того, что некоторые исторические процессы инерционные, и их нельзя просто так остановить или изменить.

Еще одно важное предостережение — против упрощенного подхода к решению сложных задач. Эти задачи сложны отчасти и потому, что контекст разнообразия продолжает характеризовать Российскую Федерацию, государство Россия. Это, кстати, характерно и для всех современных государств, которые сталкиваются с такими проблемами, как определение гражданства, определение политического сообщества, переговоры по поводу культурных границ, аккомодация культурного разнообразия в контексте определенной страны, будь то Германия, Франция или США. До недавнего времени для нашей интеллектуальной среды был характерен поиск национальной идеи. Бытовало мнение, что у нас была неправильная история — не успели построить национальное государство. А вот теперь надо догнать остальные страны и успеть его построить. А что, если отправная точка неправильная, что, если национальное государство — это привлекательный, но оторванный от воплощенного исторического опыта идеал?

К.И.: Возвращаясь к самому проекту, как бы вы охарактеризовали ту стадию, на которой он находится сегодня?

А.С.: Когда мы начинали работу над проектом, у нас, конечно, не было ощущения, что мы можем дать ответы. Теперь такое ощущение у нас возникает. Наступает стадия синтеза. И теперь по результатам работы – не только нашей, но и наших авторов, которые не всегда соглашаются с нашей интерпретацией, но разделяют общую рамку – возникло ощущение, что мы готовы дать определенные ответы. Тем более, что неадекватность старых нарративов очевидна.

К.И.: Очевидна или признана? Ведь это разные вещи.

А.С.: Наверное можно сказать, что уже признана. Ведь сейчас, что очень стимулирует нас, появляются попытки написания новых историй. Люди пишут. А если они пишут, то значит и у них тоже назрело ощущение, что нужно по-новому проводить этот синтез. Так что в нашем большом деле наступает новый этап, и мы очень надеемся, что результаты наших размышлений, предварительных ответов и аналитических моделей, сформулированных в рамках нашего проекта, окажутся интересными не только специалисту (так как для специалистов мы постоянно публикуем какие-то вещи в специализированных журналах), но и широкому читателю.

К.И.: И эта книга будет написана языком, который обыватель — я имею в виду, безусловно, культурный обыватель…

А.С.: Обыватель вдумчивый и заинтересованный… (смеется)

К.И.: Да-да, он самый. И этот вдумчивый и заинтересованный читатель, не будучи профессионалом-историком, сможет прочитать и понять все, что вы хотите до него донести?

А.С.: Мы работаем с языком, ищем компромисс: чтобы, с одной стороны, язык нашей книги не изобиловал специальными терминами, а с другой — чтобы мы не впадали в губительные упрощения, являющиеся отражением господствующих или просто привычных формул для описания реальности, или отражением современности, не всегда характерной для прошлого. Поэтому с языком мы работаем очень серьезно.

К.И.: Своим проектом вы пытаетесь повлиять на качество исторического мышления в российском обществе. И, наверное, не только в российском. Почему для вас так важно качество исторического мышления?

А.С.: Потому, что возможность иного будущего, как и активная общественная позиция по отношению к современности, прямо пропорциональна качеству исторического мышления в обществе.

Александр Семенов получил на Западе степени MA и Ph.D. по истории. Обладает уникальным опытом преподавания в самом передовом российском вузе — Смольном институте свободных искусств и наук (СПбГУ), а также в университетах Мичигана и Чикаго. Семенов известен как автор исследований истории российского либерализма и публичной политики в позднеимперский период. Помимо практического опыта преподавания, много занимался методической работой, в частности в рамках проекта по созданию учебного плана по истории России для образовательных заведений мусульманских регионов РФ и учебного пособия по российской истории 1990-х гг.

С 1995 по 2000 гг. Илья Герасимов успел защититься в трех аспирантурах (в России, в Венгрии и в США), опубликовать нескольких книг, вышедших в России и Великобритании, и множество научных статей на русском, украинском, английском, итальянском и японском языках. В 1992 году совместно с Мариной Могильнер принял участие в конкурсе написания учебника по истории для средней школы, проводившемся совместно министерством образования РФ и фондом «Культурная инициатива» (Фонд Сороса). Их проект прошел два (из трех) этапов конкурса.

Получила степень MA по истории в Центральном европейском университете и степень Ph.D., также по истории в Университете Ратгерс, США. Кандидат исторических наук (Казанский университет). Марина Могильнер известна прежде всего исследовательскими работами «Мифология “подпольного человека”: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа» (Москва, 1999) и «Homo Imperii: История физической антропологии в России» (Москва, 2008). К печати готовится американское расширенное издание последней книги. Более десяти лет Могильнер преподает в Казанском университете российским и иностранным студентам и аспирантам и имеет опыт методической работы как академический директор проекта модернизации образования по общественным наукам, поддержанного грантовой программой Госдепартамента США.

Сергей Глебов получил философское образование в России и степень Ph.D. по истории в Америке. В течение последних десяти лет преподает российскую историю в американских колледжах. Помимо статей, опубликованных в Европе и США, Глебов недавно выпустил в России фундаментальное исследование, посвященное евразийскому движению 1920-х годов как протофашистскому феномену («Евразийство между империей и модерном», Москва, 2009). Колоссальный преподавательский опыт в американском университете дает ему свежий взгляд на преподавание истории российским студентам, для которых прошлое России зачастую столь же чуждо, как и американская история.